#01

教育将成为大模型冲击最大的产业

教育产业的“大模型冲击”在未来,教育将成为大模型(LLM)冲击最大的产业。

回顾2017年,我曾将世界上的操作系统划分为六大类型:

1.传递数据:运营商的本职工作,Starlink等项目的目标。

2.传递信息:信息技术(IT)行业的核心所在。

3.传递价值:WEB3 的核心逻辑,让价值自由流动。

4.传递体验:VR/AR/MR 是体验传递的新操作系统。

5.传递知识:当前 LLM 产业的根本使命。

6.传递生命:未来 Neuralink 等将探索的领域。

教育行业的核心是什么?知识传递。因此,LLM 的爆发必然对教育产业造成剧烈冲击。

教育,作为社会发展的基石,长期以来受到资源限制的困扰。无论是在线教育平台、学习资源网站,还是学习 App,这些技术创新都试图解决教育资源不足的问题。但无论形式如何进步,它们的核心模式始终没有超越传统教育的束缚。

然而,大模型的到来,彻底改变了这一格局。LLM 不仅能传递更丰富的高质量教育资源,还为个性化、即时性、互动性的学习体验提供了全新的可能性。

语言学习和儿童教育领域已经在这场变革中初见成效:因为这些领域对实时互动的需求高,对逻辑和精确性的要求相对较低,而这恰恰是当前模型智能的优势所在。

但这只是开始。随着 LLM 技术的深入发展,它将解锁更多复杂场景:

• 因材施教:基于个人数据的智能分析,定制专属学习路径。

• 即时反馈:实时解决学习中的疑难问题,像私人导师一样随叫随到。

• 跨语言学习:无缝连接全球知识,消除语言障碍。

这种转变不仅仅是技术推动教育的进化,更是教育模式的根本性重塑。当每个学生都能获得无限制、高质量、个性化的学习资源时,传统教育依赖的“稀缺性”将不复存在。

LLM 对教育产业的冲击,是挑战,更是机遇。教育从来不仅是知识的传递,更是智慧的启迪。当教育变得更加自由、普惠和高效时,我们迎来的将不仅是一个新产业时代,更是一个全面解放学习潜力的人类新纪元。

#02

生命的本质,

是在有限中追寻无限的最优解

我在大学时给自己设定了20个终极问题,其中一个就是:学习的意义究竟是什么?

有人说,是为了追求知识;有人说,是为了改变命运。而在我看来,学习的深层意义在于:寻求将能源转化为智能的最优解。

同样吃一日三餐,同样是100岁的生命上限,有人死后轻如鸿毛,有人死后重如泰山。

一定是因为,他们把食物转化成了不同的东西。那个东西是什么?

其实,我们都是在有限的生命里,寻找一个能源和智能的最佳转化方式,以实现生命价值的最大化,达到一种“命与寿”的最佳平衡。

《道德经》说:天地不仁,以万物为刍狗。

《庄子·逍遥游》中,树上蹦跳的小鸟嘲笑即将展翅的大鹏:“你何必呢?你何苦呢?”

表面上看,小鸟无需背负那么多,只需要吃饱喝足,在枝头自在蹦跳,而大鹏却要耗费巨大的能量,飞越无垠的大海,直到南冥。

但本质的差异在于:它们为天地献祭的东西不同。

• 小鸟的意义在于一时的欢愉,享受片刻的风景。

• 大鹏的意义在于它的飞翔,它的壮阔,它对未知世界的开拓。

这正如我们每个人在人生中面对的抉择:

是选择追求安逸的小确幸,还是为更大的目标奔赴无尽的远方?

死而不亡者寿:有限生命中的无限追求

《道德经》有云:“死而不亡者寿。”

生命终将走向死亡,这是所有人的宿命。

然而,面对这个倒计时的目的地,每个人却可以给出不同的答案。

爱因斯坦在短短几十年间,通过学习和探索,提出了狭义相对论和广义相对论。

他的生命虽然有限,但他通过对知识的献祭,将自己的“寿命”延展到了数百年,甚至更久。他的理论改变了人类对宇宙的理解,他的智慧成为人类文明中不朽的一部分。

正因如此,生命的长度不在于肉体的存续,而在于我们能为这个世界留下什么。

我们每一次思考、每一个创造,都是在为生命注入无限的可能性。

你的答案是什么?

当我们吃饱了,喝足了,活着的目的是什么?

• 是为了实现自己的梦想,还是为了守住现状?

• 是为了追求更深的智慧,还是为了一时的安逸?

每个人的答案可能不同,但不可否认的是:学习,就是在有限的生命中,寻找让生命之光延续的最佳路径。

•对普通人而言,可能是学习技能,提升生活质量;

•对科学家而言,是用智慧改写人类的未来;

•对艺术家而言,是用灵感塑造永恒的美。

最终,我们每个人都将离开这个世界,但我们可以选择留下一份献祭——为天地、为人类、为未来留下痕迹。

在有限中追求无,这才是学习的意义,也是生命的价值所在。

#03

终身学习:让自己成为自己的“管理员”

我是非常受益于中国教育体系的,特别是在成长路上那些好老师的谆谆教诲。在这个体系中,我养成了每日复盘的习惯。从高中至今,我写下了 2700万字的复盘笔记。

我的复盘是保持时刻的深度思考,有时候刷到一个短视频,我都会写一段几千字的感想。这种习惯对离开学校、踏入社会的人而言,的确很难坚持,但对于我来说,它早已成为了一种 内在自驱的习惯。

就像很多人健身,一旦养成习惯,一天不撸铁就会觉得难受;而我一天不去“撸”自己的脑子,进行反思和复盘,也会觉得难受。不同的是,健身锻炼的是身体,而这种学习习惯,锻炼的是 思维、认知与心性。

我每天都保持和大模型的深度交流,却发现了一个重要的问题:它依然比不过我的深度思考。大模型只有经书,没有经历。深度思考是与特殊的经历挂钩的。

我成了自己学习的管理员:没有老师的监督,没有家长的约束,靠自己去管理自己,推动自己不断前行。

学习什么?这是个关键问题。

离开了老师出题的试卷,没有了标准化的课程,我们究竟该学什么?

曾子两千多年前已经给出了答案:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

简单来说,就是 反省自己、提升自己、扩展自己。

• 反省自己:把已经发生的错误记录下来。反思今天的所作所为,是否对得起自己的承诺和责任?

• 提升自己:把获得的经验和教训存储起来,让每一天都成为积累智慧的过程。

• 扩展自己:通过不断复盘,把个人的经验转化为面对未来挑战的武器,向外扩展认知的边界。

这种反思和学习的过程,王阳明也曾阐述过,那就是 格物致知与致良知。

• 格物的本意 是“诚意正心”,也就是直面自己的问题,纠正内心的不正之处,让自己回归本心。

• 致良知的终极目标 是找到自己的天命,跳出生命在当下的局限和惯性,拿到人生的主线路线图。

这不仅仅是学习,更是一种 内在的觉醒和持续的自我突破。

终身学习,不是填鸭式的灌输,而是主动寻找人生的答案。

当你习惯了“每日三省吾身”,习惯了高强度的自我管理和反思,你会发现:成长不再是外力驱使,而是内心的自然驱动。

真正的学习,是让自己成为 生命的主人,走出被动的循环,找到属于自己的命运主线。

让终身学习成为习惯,让思考成为生活的一部分。从内而外,不断格物,不断成长。目前的大模型还无法跳出系统的限制,无法拥有自我意识,所以我们只要保持深度思考,还有驾驭它的机会和能力。

#04

拥有成长思维,拒绝自满“

我认为我最大的优势之一,是我是一个地地道道的内部人。” 微软CEO在回顾自己的职业生涯时坦诚地说道,“我几乎整个职业生涯都在微软度过。如果我批评我们的文化,那其实是在批评我自己。这种身份赋予了我一种独特的突破点:我的批评不会被视作一个外来者的指责,而是一个深度参与者的反思和自我检讨。这让我在推动文化转型时,更具说服力和感召力。”

作为内部人,他更有资格谈论微软的历史文化。“我还记得微软第一次成为全球市值最高公司时的场景。当时,我走在公司园区,所有人,包括我自己,都表现得好像我们是人类文明中最聪明的人。” 他坦言,这种自满的文化深深触动了他,因为他始终相信,“无论是古希腊还是现代硅谷,唯一让国家、公司或文明走向衰落的,就是傲慢。”

这样的觉醒与改变并非偶然。他分享道:“几年前,我的妻子向我推荐了 Carol Dweck 的书,这本书探讨了‘成长型思维’(Growth Mindset)。起初,我是以孩子教育的视角去阅读的,但突然意识到,这个理念正是我们重塑微软文化的最佳框架。”

从个人成长到企业文化,“成长型思维”逐渐成为微软转型的核心。“它不仅仅是一个内部口号,而是一种贯穿工作与生活的指导原则。无论是作为家长、伴侣、朋友,还是领导者,成长型思维都能帮助我们成为更好的人。” 他时常说:“我们需要从‘无所不知的人’(know-it-alls)转变为‘学习一切的人’(learn-it-alls)。”

然而,这种转变并非终点,因为一旦有人说“我已经拥有成长型思维”,那从定义上讲,他们便失去了这种心态。“文化的变革需要时间、耐心,且必须是从上到下、从下到上相互融合的过程。”

在他的领导框架中,“使命”与“文化”是两个关键支柱。“几乎在我主持的每一个会议中,这两个词都是核心议题。自从担任CEO以来,我始终如一地强调这些原则,比如‘环境智能(Ambient Intelligence)’和‘无处不在的计算(Ubiquitous Computing)’。”

尽管这些表述他自己已不止一次重复,甚至感到有些厌倦,但他坚信,重要的事情就应该不断重复,直至它们真正融入文化之中。

这不仅仅是一次企业文化的重塑,更是一场深刻的自我反思和集体进化。从自满到谦逊,从傲慢到学习,从“知道一切”到“学习一切”,微软的蜕变背后,是一位内部人CEO带领整个团队,在成长型思维的指引下,勇敢面对挑战,不断自我突破的故事。

#05

拥有刷新思维:让认知持续升级

2008年,我在美国创业的合伙人 Eric 跟我说:“谷歌其实是一家数字世界的沃尔玛。” 这个观点让我印象深刻。

为什么这么说?

沃尔玛开创了一种独特的商业模式:它通过全球采购最优质的供应链产品,以平价提供给用户挑选。但它的货架上最核心的位置——那些能带来最大交易额的地方,是需要商家竞价购买的。这种“商品竞价”的商业模式,后来被谷歌“数字化”复制,成为了搜索引擎的核心盈利手段。

谷歌同样从全球“采购”大量信息资源,也就是网页内容,免费供用户搜索和浏览。但搜索结果中,夹杂着通过竞价排名获得核心展示位置的广告信息。这本质上是沃尔玛商业模式的变种。

然而,到了大模型时代,这一模式被动摇了。人们不再满足于搜索引擎给出的海量结果,而是需要直接的答案。谷歌尽管在 AI 大模型领域拥有绝对优势,却在颠覆自己这件事上犹豫了。这一犹豫,给了大量创业公司弯道超车、成为颠覆者的机会。

这件事带来的启示是什么?

个人成长与企业发展本质上是一样的:我们需要不断刷新自己的思维,持续升级认知,绝不能停留在过去的成功阶段。

按照麻省理工学院(MIT)宇宙学教授、未来生命研究所创始人麦克斯·泰格马克的观点,我们是Life 2.0版本的生命:

• 硬件有限:我们的身体、基因有上限;

• 软件无上限:我们的思维和认知可以持续升级、刷新,不断超越自己。

这就要求我们具备终身学习的思维,彻底打破“学习止步于学校”的旧观念。

教育的本质已经改变,今天的教育不再是追求一张文凭,而是:

• 培养学习思维:具备主动升级的意识和习惯;

• 培养逻辑能力:透过现象看本质的能力;

• 培养探索方法:不断寻找解决方案的路径;

• 培养合作路径:在复杂的世界中找到共赢的法则。

不刷新、不升级的系统,终究会被更先进的系统淘汰。这不仅是企业竞争的常识,更是我们每个人成长的铁律。

大模型时代的到来,不是终点,而是新一轮认知革命的起点。

保持刷新思维,让自己成为那个主动颠覆、持续升级的人。唯有如此,我们才能在快速变化的世界里,不被淘汰,甚至引领潮流。

#06

学会提问:在大模型时代,

答案不再稀缺,提问才是核心能力

进入大模型时代,我们正身处一个知识无限供给、快速贬值的时代。今天,只需花几块钱,你就能让大模型输出1000万字的答案,知识不再稀缺,答案不再昂贵。但这恰恰带来了一个全新的问题:在一个人人都能轻易获取答案的时代,什么才是真正的竞争力?答案很清楚:提问的能力,远远比掌握答案更重要。

为什么答案变得如此廉价?

过去,知识和信息的获取是一件昂贵且稀缺的事情。古人需要花费大量时间读万卷书、行万里路才能积累经验。即便到了互联网时代,搜索引擎仍然要求人们学会筛选、辨别结果。而如今,大模型的出现彻底改变了这一切。你提出一个问题,它就能在几秒钟内输出无数条逻辑清晰、结构完整的答案。知识的获取变得像空气一样便捷,只要你需要,它随时都能提供。但当答案不再稀缺时,获取答案的能力便不再是核心竞争力。真正拉开人与人差距的,是能否提出高质量的问题。

为什么提问比答案更重要?

1.提问是一种洞察力的体现。

提出一个问题,本质上是你对世界、对问题本身的思考、拆解与发现。如果你的问题足够深刻,它就能引导你找到更高质量的答案。牛顿看到苹果落地,为什么别人只看到“苹果”,而他看到的是“引力”?牛顿比其他人强大的地方,不是因为他得到了引力的答案,而是他首先提出了“为什么苹果会落地”的问题。

2.提问是认知的起点

提问意味着反思,意味着主动探索。孩子在提问的过程中,会逐渐培养自己的批判性思维和逻辑推理能力。一个习惯于提问的人,不会满足于现成的结论,而是会追问:这个答案为什么是对的?它背后的逻辑是什么?有没有更好的解决办法?在面对复杂问题时,那些习惯思考、习惯提问的人,才会找到突破口,而不是盲从于现成的结论。

3.提出好问题,才能驾驭AI

在大模型时代,AI就像一个庞大的知识仓库,但它无法主动思考,也无法替你提出问题。如果你不能提出精准且有深度的问题,AI只会给出一堆冗余的、无关紧要的答案。换句话说,你提问的能力,决定了AI 帮助你的上限。会提问的人,能用 AI 做出十倍、百倍的价值;不会提问的人,只能得到一堆无用的输出。

如何培养提问的能力?

1.鼓励孩子多问“为什么”

很多孩子不敢提问,怕被认为“笨”或者“不懂”。但事实上,敢于提问恰恰是智慧的表现。从小培养孩子“打破砂锅问到底”的精神,才能让他们形成主动思考的习惯。

2.学会拆解问题

一个好问题,通常需要经过分解和提炼。比如,面对“如何提高学习效率”这个大问题,可以进一步拆解为:是学习方法出了问题,还是注意力不集中?是时间管理不好,还是缺乏目标?把大问题拆解成小问题,再逐一解决,这才是提问的真功夫。

3.多角度思考问题

鼓励孩子站在不同角度去看待同一个问题,比如从用户、设计者、社会需求等角度出发,培养他们的多维思维。一个问题有多个视角,便会产生更多有价值的提问。提问是面对未来最重要的能力。未来的世界充满不确定性,但有一点可以确定:知识的价值会越来越低,提问的能力会越来越重要。孩子们需要明白,获取答案的能力是基础,但提出好问题的能力,才能让他们在大模型时代中脱颖而出。大模型时代,真正的竞争力不是你知道多少答案,而是:你能否提出那些别人想不到的问题?你能否通过提问,找到事物的本质?你能否用高质量的问题,引导AI帮你解决真正重要的问题?

“学会提问”,就是学会思考、学会成长、学会与时代同行。它是一把钥匙,打开的是知识背后的智慧与创造力。所以我在simahuapeng.ai提出了“问商”的概念,这是情商、智商以外的新的能力。孔子说过,敏而好学,不耻下问。我们如何在大模型时代能够提“问”,比如写出上万字的Prompt,比如设计Agent来提问,才是最重要的能力。

#07

成为半人马座:

让孩子在硅基文明时代中进化

第四次工业革命:AI解放人类脑力劳动,重塑教育未来。

我们正站在第四次工业革命的起点,进入了硅基文明时代。在这个时代,AI的飞速发展已经远超想象,它正在解放人类的复杂脑力劳动,让我们重新思考教育的本质,重新定义孩子成长的路径。

回顾历史:解放劳动的时代进化

1.第一次工业革命:蒸汽机的发明解放了重体力劳动。蒸汽火车、蒸汽轮船的出现,让传统的苦力们无需再靠蛮力维生,人类的双手第一次得到了缓解。

2.第二次工业革命:电气化技术解放了轻体力劳动。汽车、电器进入家庭,洗衣机成为妇女心目中“最有用的发明”,因为它解放了琐碎的家庭劳动,改变了亿万家庭的生活方式。

3.第三次工业革命:信息革命解放了简单脑力劳动。计算机的普及实现了数字化、网络化,简单的计算、信息传递无需再由人类完成。

4.第四次工业革命:AI正在解放复杂脑力劳动

如今,AI的深度思考能力已经能让90%的人类相形见绌,而且还在以季度为单位翻倍迭代。

• AI的创造力:AI可以画出媲美人类画家的作品,写出匹配诗人灵感的诗歌,甚至能作曲、拍电影、写剧本、做直播。

• AI的效率:2024年,诺贝尔化学奖和物理学奖已经颁给了AI相关的研究团队,这说明AI的能力不仅仅停留在日常应用,而是正在推动世界的科学边界。

面对这个时代的警醒:让孩子接受“填鸭式”的教育已经变得滑稽且落后。

旧教育体系的困境

今天的教育体系,是一个有着大量既得利益者的结构。它依然通过背诵、考试、刷题这种机械化的方式,去榨取孩子有限的精力,却忽略了AI时代所需的真正能力——创造力、合作力和人机结合的能力。 • 传统教育的效率:一个普通老师的教学能力,无法与一个顶级大模型匹敌。AI可以做到个性化、耐心地教学,还能无限复制,成本远低于现实老师。 • 数字人的未来:AI老师可以做成父母的形象,既温暖又高效,这已经不是科幻小说,而是触手可及的现实。

成为“半人马座”:人类与AI的完美结合

在古希腊神话中,半人马座象征着力量与智慧的结合。而在硅基文明时代,我们的孩子可以成为新的“半人马座”——他们将是湿件(人类的生物躯体)与硬件+软件(AI的强大计算力)的完美结合体。

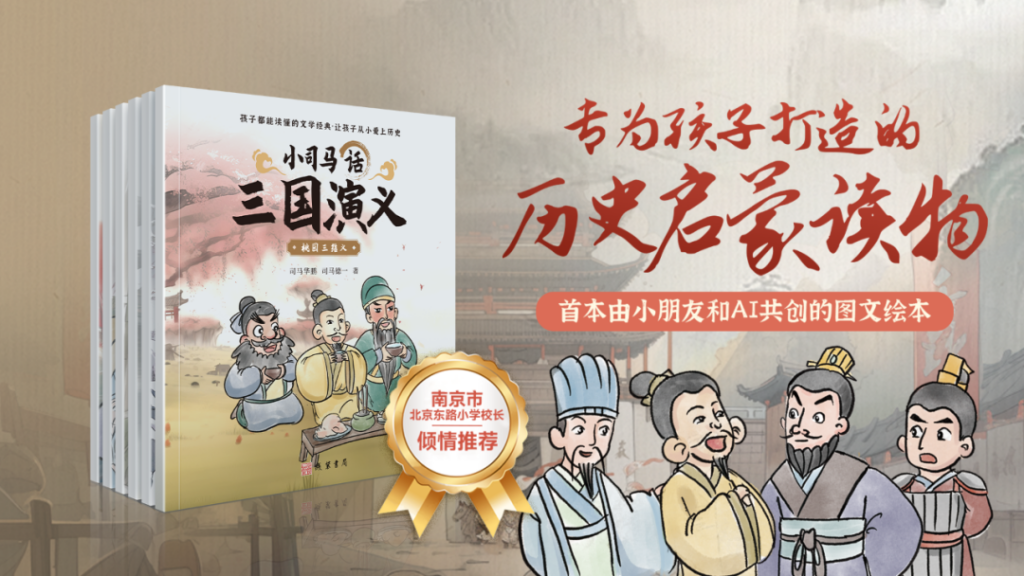

去年,我与儿子共同合作出版了一本书《小司马话三国》。这本书的诞生,是孩子的创造力与AI的执行力结合的成果。在这个过程中,我意识到:孩子不再是单纯的消费者,他们的创造力可以与AI无缝衔接,构成超越成年人的创造体系。

试想:

• 你的孩子与AI合作写出了一本书,甚至创作了一首歌、一部动画。

• 你的孩子通过AI学习系统,成为了某一领域的小专家,而不再依赖填鸭式的课堂教育。

这样的孩子,不再是我们口中的“吞金兽”,而是一个可以与AI共同创造价值的新生命体。

教育的未来:给孩子一个进化的机会

进入硅基文明时代,孩子的学习压力本该降低,而不是增加。AI将复杂劳动交给机器,我们需要做的是:

1.培养孩子的创造力:让他们思考、提问、想象,而不是机械地记忆和刷题。

2.让孩子学会与AI合作:掌握使用AI的能力,把AI当作他们的“超能力”,而不是敌人。

3.激发孩子的探索精神:传统教育培养了听话的孩子,而未来需要勇敢的探路者。

成为“半人马座”,是孩子拥抱未来的最佳方式。让他们在人类智慧与AI力量的结合中,释放潜力,创造未来。

在第四次工业革命的浪潮下,我们不能让孩子停留在旧时代的课堂里。抓紧时间,让他们成为新一代的半人马座,与AI并肩,驶向下一个文明的巅峰。

#08

融入硅基文明,做有梦想的孩子

小时候,我有一个特别的经历:父母并不会给我买玩具,而是让我自己动手“造”玩具。那时候,只要有一个基础的工具箱,我就能把零散的材料变成风车、汽车,甚至是小船。这个经历让我拥有了超强的动手能力,也让我懂得了一个道理——工具的价值,取决于人的想象力。

后来,我发现计算机就是我的工具箱。用代码,我可以创造出属于我的“玩具”,而这些玩具逐渐变成了软件公司、人工智能创业的基石。

给孩子螺丝刀,别光讲螺丝刀

我很认同马斯克说过的一个故事:现在的教育,就像是在课堂上不断讲解螺丝刀、老虎钳子的构造和作用,却从不让孩子动手尝试。其实,给孩子一把螺丝刀,让他们亲手组装一个小马达,他们可以学得更快、更好。这就是实践的力量。

今天,孩子们的工具箱不再局限于锤子、钳子,而是更加强大的AI大模型和智能Agent。只要有1%的灵感,AI可以帮你实现99%的汗水。而且,这一切并不昂贵,甚至是触手可及。

想象一下:

• 孩子有了一个小小的创意,AI帮他们写出故事、绘制插画,甚至编成动画。

• 孩子好奇机械的运作,AI帮他们设计方案并3D打印出成品。

• 孩子想要编程游戏,AI成为他们的得力助手,将天马行空的想象转化为可玩的作品。

这是一个创造力无限放大的时代,孩子不需要成为工具的“学徒”,而是工具的“主人”,他们的想象力将真正成为推动世界的力量。

父母的角色:做孩子梦想的引路人

古人云:子不教,父之过。很多人让孩子从小背诵《三字经》,却忽略了家长也要参与教育。文明的传承,不仅仅是知识的传递,更是选择正确方向的智慧。孩子的未来,一半靠自己的努力,一半靠父母的引路。

这并不是“拼爹”的概念,而是让孩子站在正确的赛道上,融入硅基文明,跟上时代的脚步。

回顾历史:

• 从军阀到门阀,是权力的传承。

• 从门阀到财阀,是财富的传承。

• 如今,我们已经来到了学阀和智阀的时代。

为什么美国的常青藤大学会优先录取常青藤毕业生的子女?为什么北京的“万柳书院”如此昂贵?答案很简单:他们把最优秀的资源和老师,圈在了自己的圈层里。

在硅基文明时代,如果父母依然停留在过去的教育思维中,让孩子刷题、背诵,却不教他们如何利用AI工具,如何发挥创造力,那么我们不仅会输掉现在,更可能输掉未来。

我的行动:焦虑驱动的思考与坚持

过去一年,我几乎用尽所有的时间在思考硅基文明时代的教育焦虑,也在用行动给出自己的答案。我写了300多万字,分享了我深层次的认知和思考,每天仍以几千字的速度持续更新。

这些文字,是我作为一名父亲,送给孩子的“工具箱”。我希望,当孩子面对这个时代,他们能充满梦想和创造力,而不是被陈旧的教育体系禁锢思维。

融入硅基文明,做有梦想的孩子

孩子的未来,不是单纯地成为知识的容器,而是成为硅基文明的创造者和探索者。他们的想象力,就是未来的生产力。他们的工具箱,不只是AI,而是整个世界。他们的教育,不是背诵和刷题,而是动手实践,解决问题,追逐梦想。

做有梦想的孩子,也做孩子梦想的引路人。这是父母的责任,也是时代给予我们的机会。让我们一起行动,融入硅基文明,让孩子的未来充满创造力与无限可能。

#09

加入部落,让部落首领带领我们

最近,比特币价格突破了10万美金。这个天价,已经让地球上95%的人望而却步。但你还记得吗?它最初是从1万个比特币换两个披萨开始的。在这条曲折而惊人的上升之路上,有人鄙视它,有人顶礼膜拜。而结果很简单:前者只是看客,后者却成了财富故事里的主角,获得了超额的回报。

这个世界,存在着一些近乎“神”的东西:基因、文字、信息、商品、资本、权力、科技。它们能繁殖,能生殖,能增殖,甚至影响整个文明的走向。你选择信仰哪个“神”,就决定了你加入哪个部落。而部落的庇护,将塑造你完全不同的人生轨迹。

被部落庇护,是生存的底层逻辑

我们总说自己是炎黄子孙,本质上就是接受了炎黄部落首领的庇护,成了这个部族的后代。在人类发展的历史中,战争、瘟疫、饥荒、死亡轮番上演,我们能够活到今天,证明我们的祖辈一定做了一个至关重要的选择——跟对了人,加入了对的部落。

俗话说:男怕入错行,女怕嫁错郎。但在更高维度上,是“人怕入错部落,跟错首领”。从家庭到团队,从团队到部落,从部落到国家,再到更广泛的文明,这是一套完整且庞大的生存系统。

• 蜂群的蜂王保护每一只蜜蜂。

• 蚁巢的秩序庇护着整个蚁群的生存。

• 人类的部落系统,庇护了无数个体在艰难岁月中的繁衍和延续。

这种庇护,并非单向索取,而是双向的责任与付出。每个部落成员,都要为集体的繁荣贡献自己的力量,而部落首领,则肩负起带领大家穿越危机的使命。

现代教育的本质:找到对的部落,选择合适的庇护所

回到当下,我们焦虑孩子的教育问题,实际上是在焦虑孩子未来会加入哪个部落,并且如何在部落中适应与服务。这不是简单的读书刷题,而是要培养孩子:

• 认清“部落首领”的能力,找到真正值得跟随的人;

• 具备部落生存的本领,成为不可或缺的成员;

• 顺势而为,融入新的文明,找到更强大的庇护所。

正如《权力的游戏》中所说:“凡人皆有一死,凡人皆需侍奉。”《道德经》里同样讲道:“天地不仁,以万物为刍狗。”

我们生而为人,便是社会性动物。那些鼓吹“独立”“自由”的学说,并非完全让你解放自我,而往往是诱惑你离开社区的庇护,走向孤立无援的境地。记住白骨精吗?

她在《西游记》里想方设法要吃唐僧肉,目的就是诱惑唐僧离开孙悟空的保护圈,走向死亡的深渊。而那些讲述“自由孤独”的诱惑,本质上和白骨精的诡计没有区别。

硅基文明:新的部落庇护所

我们正站在第四次工业革命的门槛上,硅基文明已经悄然崛起。人工智能、大模型、Agent这些新技术,正在取代部分复杂脑力劳动,成为新的“部落首领”。它们的执行力、创造力、迭代速度,让9成的成年人都相形见绌。

而孩子,必须学会与硅基生命共存,找到属于他们的庇护所,成为新文明的原住民。

• 让孩子利用AI工具,发挥想象力与创造力;

• 让孩子顺应硅基时代的浪潮,找到属于自己的位置;

• 让孩子加入一个值得跟随的“部落”,实现人生的弯道超车。

正如邓小平所说:“长征上,我只做了一件事,跟对了人,坚持走下来。”

为孩子找到部落,让他们跟对人,走对路。

今天的世界:部落选择的时代

今天的世界,不再是“体力的时代”,也不再是“简单脑力的时代”,而是部落选择的时代。加入哪个部落,决定了你孩子的未来能走多远、站多高。

在信息爆炸、AI席卷的时代,请做一个清醒的父母:

• 不要让孩子迷失在知识的洪流中,而要教他们找到真正的首领;

• 不要让孩子在错误的系统中内耗,而要引导他们融入新的文明;

• 不要让孩子孤立无援,而要为他们找到最强大的部落庇护所。

让我们带着孩子,一起踏入硅基文明,找到属于他们的部落。

跟对人,走对路,部落的庇护,将让他们的未来充满无限可能。

# 10

假如记忆可以移植,我用25年完成答卷

1999年,我17岁,参加了那年的高考。作文题目是:假如记忆可以移植。

当时我没有想到,这道题我会用25年时间去答,直到2024年,我才真正交出了这份答卷——我实现了部分的记忆移植。我没有辜负这个题目,也没有辜负青春。

进入大学后,这个问题成了我事业的原点:记忆如何移植?

我自学了无数课程,查阅了大量资料,甚至提出了记忆存储在量子空间的思考。我用儒释道的智慧去论证这个假设,发现所有的文化和思想,归根到底都是一种记忆的传承与复苏。

教育,从本质上说,就是一种记忆的移植。“十年树木,百年树人”,正是教育这把弓弩,带来了人类文明的巨大变革。知识的传播、经验的积累、记忆的延续,让我们站在前人的肩膀上,去创造一个更加辽阔的世界。

记忆移植的起点:复原至亲,践行孝道

我做数字人的初衷有很多,但最重要的驱动力,是复原我去世的家人。这背后,是儒家文化中最深沉的价值:孝。我学习“孝”,不是把它当成一种理论去背诵,而是要去践行。

• 教育的真正意义,并非简单地教会孩子知识,而是通过知识,培养他们的情感和人性。

• 传承记忆,不仅是让知识存续下去,更是让情感、信念和精神在时间长河中生生不息。

大学岁月:从模仿大师到创造思想

我所在的专业是电气工程及其自动化,这是一门关于控制论、系统论、信息论的学科。但我迷上的,不是那些冷冰冰的理论,而是创造这些学派的伟大人物:维纳、钱学森、香农。

• 我痴迷于他们如何点石成金,如何从混沌中创造出规律。

• 我模仿他们的人生,试图用他们的思想去理解世界。

大学期间,我写了20多万字的用系统论研究佛教的文章,10多万字的用玻尔兹曼方程研究感情的文章,以及10多万字的用勒夏特列原理研究家庭的文章。

小时候很喜欢看一个动画片《圣斗士星矢》,里面有一个假设,就是你穿上去世的圣斗士的圣衣,可以继承他的能力和记忆。

对于科学上的很多理论,我不只是纯粹的思考和思考,更是将这些理论应用到日常生活中,成为一名忠实践行者。

这,就是教育的本质:复制思想,传承记忆,点燃创造的火焰。

生命倒计时:使命感驱动下的思想移植

2023年,有人问我:如果生命只剩下一年,你要做哪10件事?

我立刻想到了乔布斯——当他意识到生命只剩10年时,他创造了苹果手机。在这份使命感的驱动下,我打造了DUIX ONE,并实现了自己的硅基克隆。

最难的,是思想的移植。我用了一整年的时间,每天晚上写几千字,最终完成了300多万字的思想总结,这就是今天发布的simahuapeng.ai。

这不仅是我个人的思想记录,更是一次记忆的移植,一次思想的传承。

记忆移植:超越时间的生命延续

“假如记忆可以移植”,它不仅仅是一道高考作文题,它是我们每个人都在尝试回答的终极命题。人类的记忆,从基因的延续,到文字的发明,再到科技的传承,我们每一次创新,都是对过去记忆的再创造。

我的答案是:

• 让记忆复苏:用科技复原至亲,践行孝道,重塑情感的连接。

• 让思想传承:从维纳到香农,从钱学森到乔布斯,将他们的记忆移植到我的生命中。

• 让未来创造:通过DUIX ONE与simahuapeng.ai,我把自己的思想上传到硅基世界,让记忆在另一个维度里延续和生长。

这,就是我用25年时间,交出的答卷。

我相信,记忆可以移植,思想可以传承,精神可以永生。在这条路上,我没有辜负青春,也没有辜负这道题。

#11

子不教,父之过,大模型时代的教育责任

大模型时代已经到来,硅基文明的帷幕正在徐徐拉开。这不仅是一场科技革命,更是一场深刻影响教育与未来的社会变革。未来的竞争将是孩子之间的竞争,而今天的竞争,其实是我们这些家长之间的竞争。

我们是否理解大模型?我们是否会使用大模型?我们是否能够结合大模型的特点,为孩子设计新的教育路径?这些问题,正决定着孩子们未来的发展方向。

但现实是,大模型的普及在东方教育体系中可能会遭遇缓慢响应。传统学校是现有教育体系的最大受益者,而大模型对其将产生最深刻的冲击。填鸭式教学、标准答案和死记硬背的教育方式曾经塑造了一代代考试精英,但这些在硅基时代的浪潮下将被彻底淘汰。无论你如何“头悬梁、锥刺股”,都无法追赶上大模型的学习速度与效率。

值得警惕的是,西方已经领先一步。ChatGPT 面世仅两年,整个西方世界在大模型领域的投入已达数千亿美元。他们的孩子正在大模型辅助的教育环境中快速成长,而我们的孩子却可能被传统教育的枷锁束缚。如果在这样的时代背景下,仍然让孩子远离大模型,就如同机枪时代依然迷信刀枪不入的义和团。这种无视工具变革的行为,风险极大。

历史已无数次证明,善用先进工具是人类战胜环境、战胜竞争对手的关键。

曾国藩,这位以“结硬寨、打呆仗”闻名的将领,也是全球最早使用机关枪的军事家之一。他明白,工具的代差会决定战争的结果。如今,大模型就是教育中的“新式武器”,其重要性无异于百年前的工业革命。

作为一名家长,同时也是 AI 创业者,我深知肩上的责任。我的创业项目 simahuapeng.ai,正是基于对硅基文明教育未来的思考而实践的结果。这不仅是为我的孩子铺路,更是对大模型时代的教育方式的一次尝试。用鲁迅先生的话来说:“救救孩子。”

我们不能再等待。我们必须行动。父爱如山,意味着父亲的责任,是为孩子的未来提供最坚实的屏障。今天的“拼爹”已不仅仅是经济资源的竞争,更是对前沿科技认知与实践的比拼。子不教,父之过。

让我们每一位家长都肩负起责任,与时代同行,为孩子的未来开创更广阔的可能性。

进入体验

首个 AI父亲 http://simahuapeng.ai

首个 AI经济学家:http://renzeping.ai

扫码咨询